憧れの無垢材!なんとなくで買っちゃう前の予備知識

特集豆知識憧れの無垢材。絶対に使いたい気持ちはあるけど、なんとなくコレ!・・・で、買ったり使ったりしてしまいがち!

製材の仕方によって出てくる木目の形が違う&特徴が変わる、木目を見れば木材が反る向きが分かる・・・など!

知ってると地味に役に立つ豆知識があることはご存じですか?

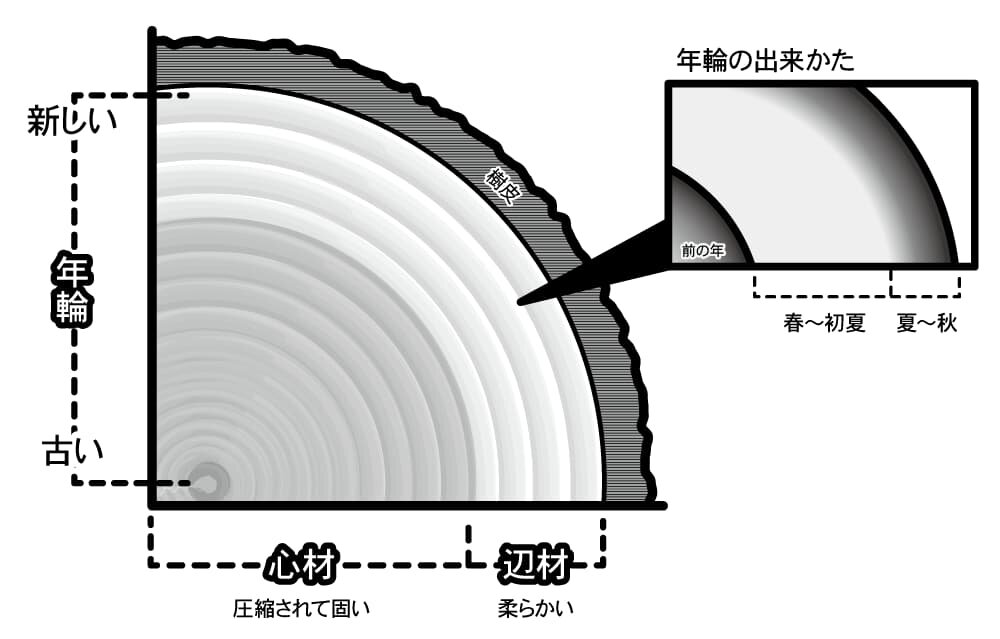

昔学校で習った気もする!木の育ち方、年輪!

「年輪の数は木の年齢」とか、なんとな~く昔学校で習った気がするなあ・・・なんて方も多いのではないでしょうか。

「年輪」は、この後の説明に大きく関わってくるポイント!まずはじめに振り返りをしておきましょう!

丸太の状態で木を見るとよくわかる「年輪」。

年輪のある木は、一年をかけて一つの輪を作り成長していきます。(そのため、年輪を見ると木の年齢が分かると言われる)

成長は主に春~秋の温かい時期に渡って行われ、春~初夏には急速にやわらかい層(=早材/春材)を作り、夏~秋にかけてはゆっくりと密度の高い層(晩材/夏材)を作ります。(層に見えるのは時期で成長のリズムが違うから!)

また、年輪は中心が古く、外側に向かうにつれて新しくなっていきます。

丸太で木を見ると、外側の方は明るい色なのに内側が濃い色になっていて、色が途中で切り替わっている風に見える場合があります。これは、木が成長する過程で内側が圧縮されてできたもので、内側の色が濃い部分は圧縮によって層の密度が高く硬くなった状態です。(色が濃い内側の部分は“赤身”なんて呼ばれることも!)

木目って種類があること知っていましたか?

木目(もくめ)というと、どうしてもあの楕円が連なっている様な模様を想像しがちですが、まっすぐストンと線があるだけのような木目も、もしかしたら見たことがあるかもしれません。

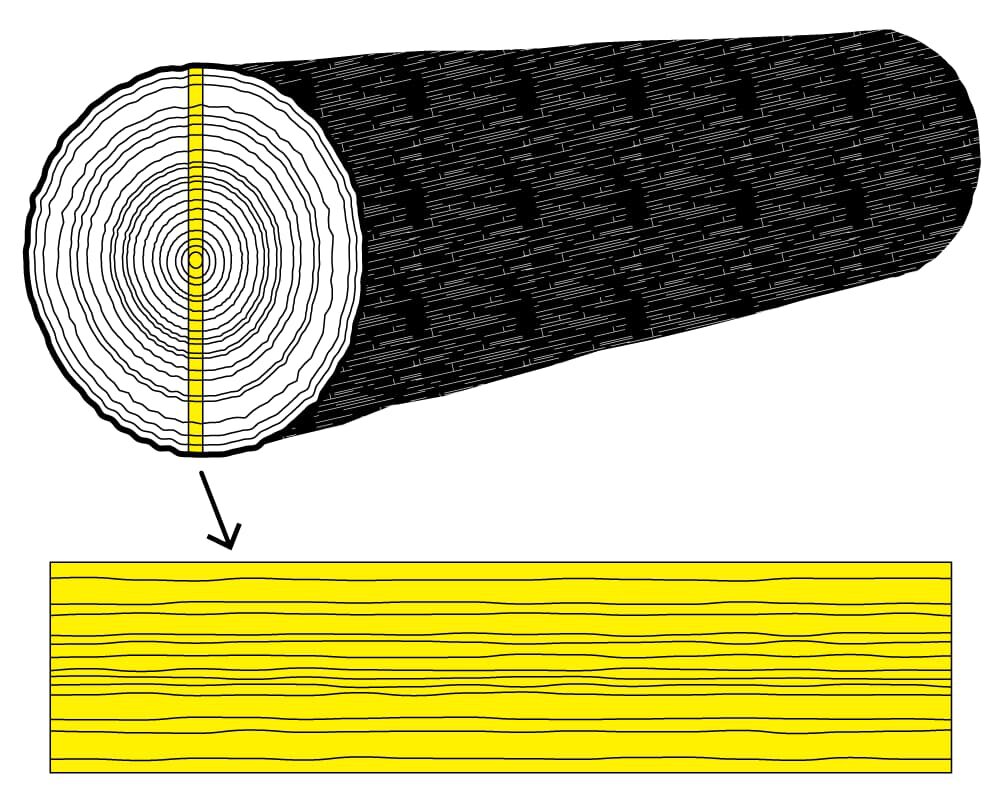

● 柾目(まさめ)/柾

木材の中心付近を製材した際に現れる平行な木目。太い丸太の芯(中心)に近い部分に現れやすく、小さい径の木からは取ることが難しいので希少で高価。節もありません。

反りが出にくいので建具(戸やふすま等)などに用いられるほか、水を通しやすいので寿司桶、落し蓋など水分調整が必要な調理道具に使われます。かまぼこ板もコレ!

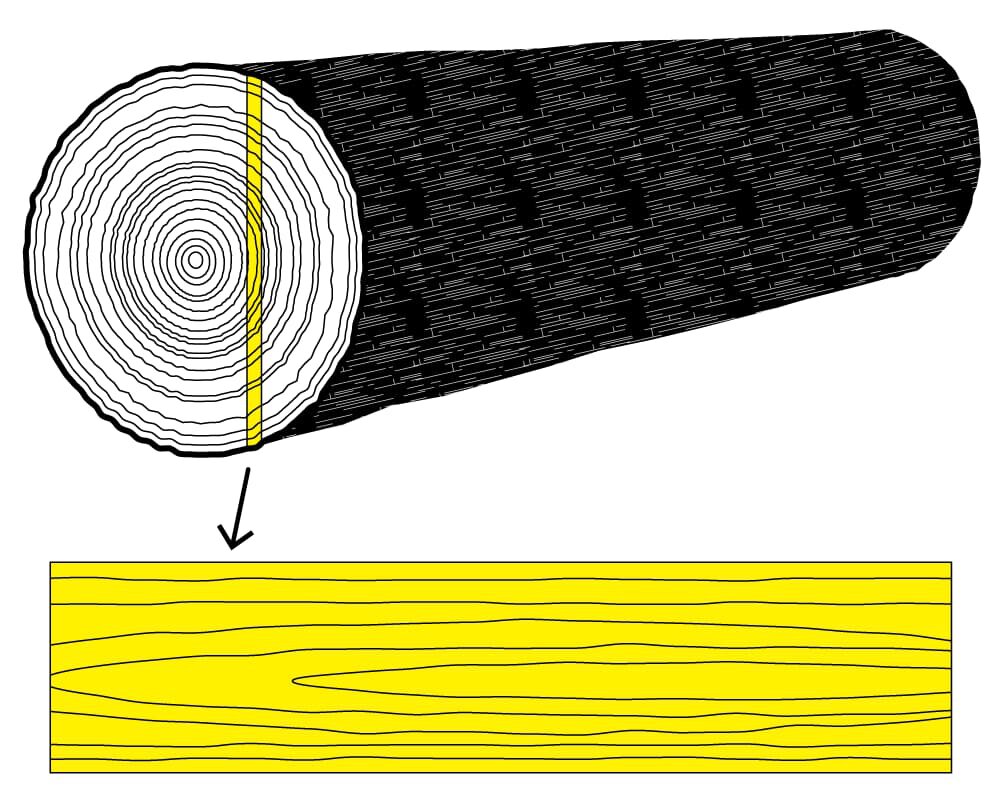

● 板目(いため)

木材の中心ではない場所から製材した際に現れる不規則な模様の木目。

柾目比べ反りやすいが、取れる量が多いので安価。水を通さないので樽などにも用いられます。

装飾性が高く希少な模様の物は杢目(もくめ)/杢と呼ばれ、かなりの高額で取引されることも!

価格や模様の違いもさることながら「水を通す/通さない」「反りやすい/反りにくい」と機能面でも大きな違いがある「柾目」と「板目」。

目的があって木材を選ぶときは、用途と効果がマッチしているか一度チェックしてみてください!

木材から木の上下が分かるんです

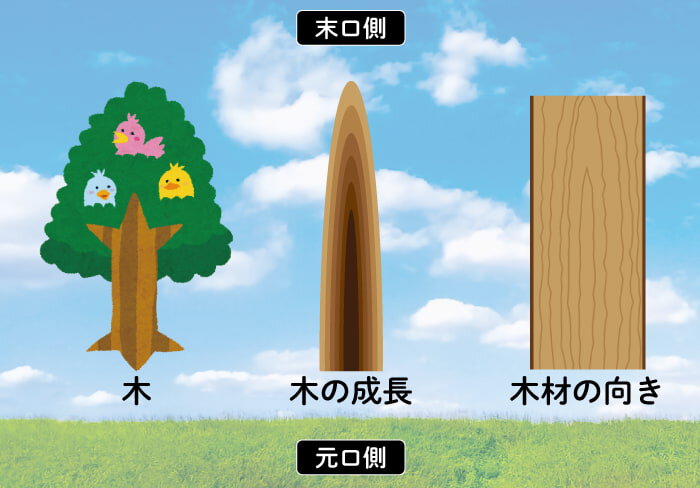

当然知ってるよ!と、思われるかもしれませんが「木は地面から空に向かって上向きに成長」していきます。

木材は木から作ったものなので、当然!自然の理に則って上下があり、製材した木材は上側(梢側)を末口(すえくち)、下側(根本側)を元口(もとくち)と呼びます。

正直、完璧に上下を見分けるのは難しいですが・・・見分ける方法はあります!

① 木目の複雑さでどの位置から切り出したかわかる

木は下から上へと成長していきます。

なので、木目も根本の方は層が複雑ですが、梢に向かって層が少なめになり、簡潔になっていきます。(木目は年輪を縦に切り出して見える柄)

② 節を見ると上下が分かる

後ほど詳しく説明しますが、節は“枝”だったものです。枝もまた大抵は木と同じように上に向かって伸びるので、節の太っている方が下(=元口側)になります。

反る方向は見ればわかる!?木材の裏表

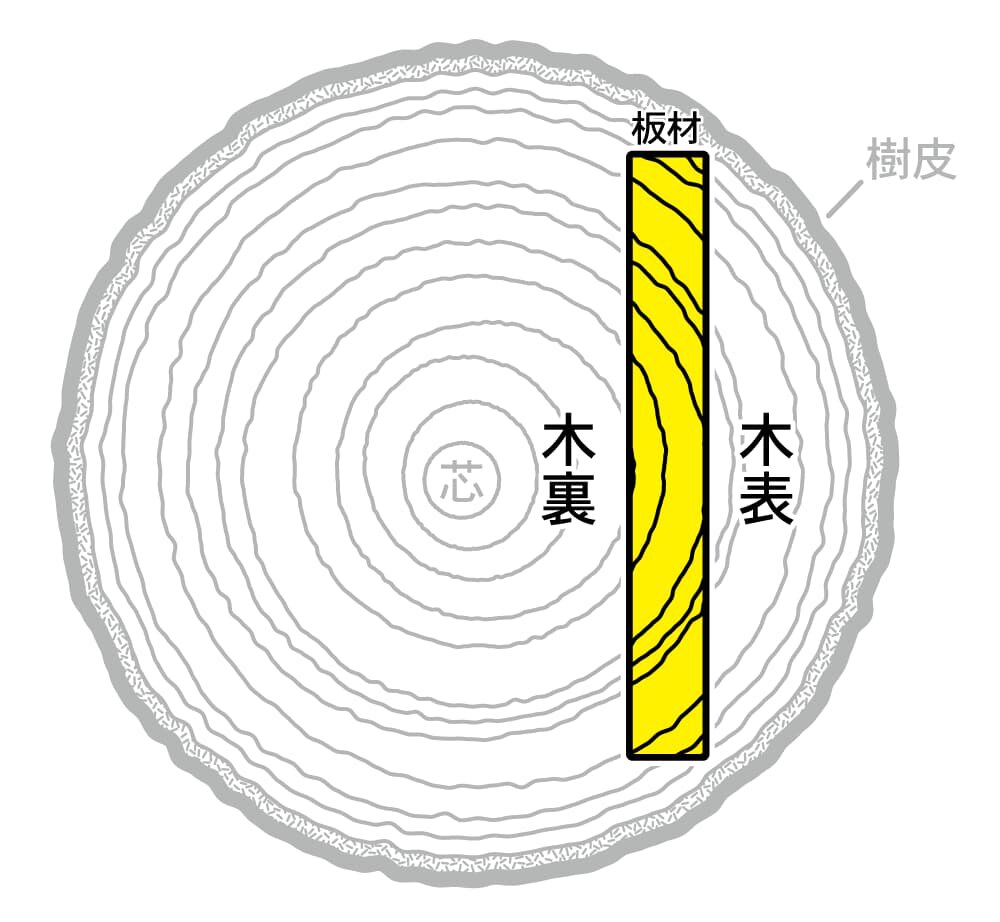

上下があるということは裏表も・・・ある!これが分かると木材が「反る」方向が分かるようになります。

板材にしたときに芯(中心)側の面を木裏(きうら)、樹皮側の面を木表(きおもて)と言います。

木材は「木表側に反る」ので、使う場所の用途によって裏表を意識しながら工夫すると◎

また、「木表」と「木裏」は質感が違うので、意図が無い限り、面をそろえて使った方がきれいに仕上がります。(大工さんは元口を下に、木表を前に、自然の形に合わせて使うみたいです!)

木表と木裏は断面(小口)で見分けるのが早いですが、平らな面からでも見分けることが可能です。

触ると一発で分かるのですが、表面にボコボコと凸があるのが「木裏」。表面が比較的すべすべしていて少し凹んでいるのが「木表」です。

上下・裏表を見ると削りやすい方向が分かって便利

そして、この「末口」「元口」や「木表」「木裏」が分かって、具体的に何が便利かというと、 “カンナ” をかけるときに圧倒的な効果を発揮します。

中学校の技術の授業で「カンナ」を使ったり、DIYで木をすべすべにしたくて「カンナ」を使ったり。木の表面を綺麗に仕上げるためには度々出てくる “削り” の作業。

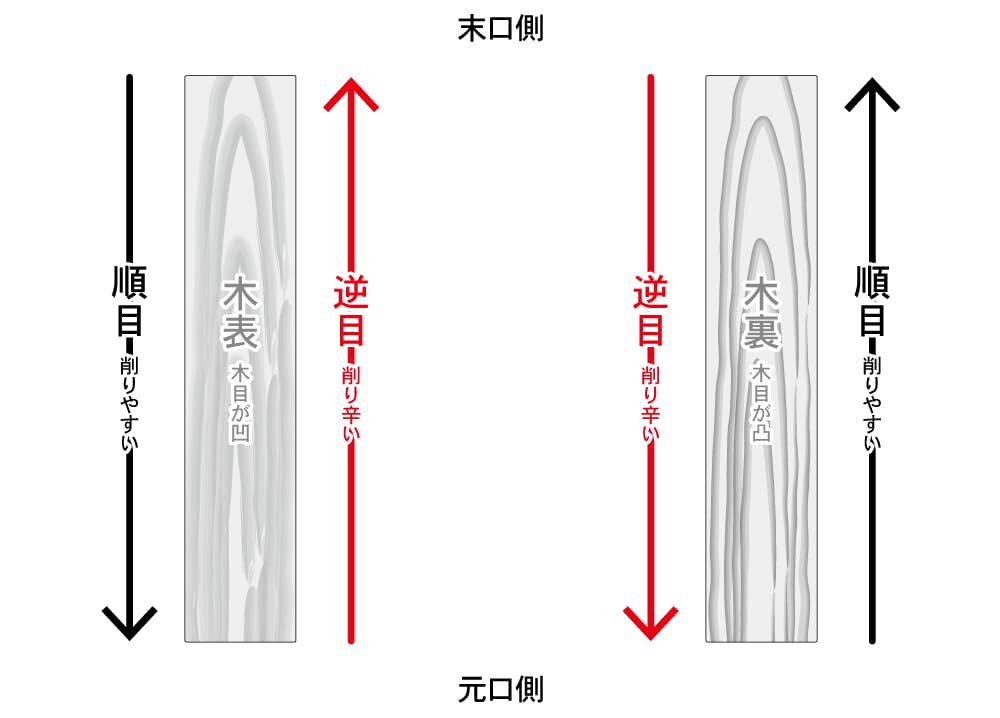

やりやすい向きとやりにくい向きには決まりがあります。それが「順目(ならいめ/じゅんめ)=やりやすい方」と「逆目(さかめ)=やりにくい方」。これは木表・木裏ともにあり、それぞれで向きが逆になります。

木表: 末口→元口が「順目」 元口→末口が「逆目」

木裏: 元口→末口が「順目」 末口→元口が「逆目」

節ってなんだろう?あってもいい節といけない節

DIYをするときに、なるべく節が無い木材を選んだ方がいい!っていうけれど、なんで?あった方が木っぽいじゃん!と思う方もいるかもしれません。

この「節」は何かというと、木が太く成長する過程で幹の中に飲み込まれた “枝の根本部分” のこと。単純に、節は他の部分より硬く、DIYには不向きなので「なるべく節が無い木材を選んだ方がいい」わけですが、節にもちょっとだけ種類があります。

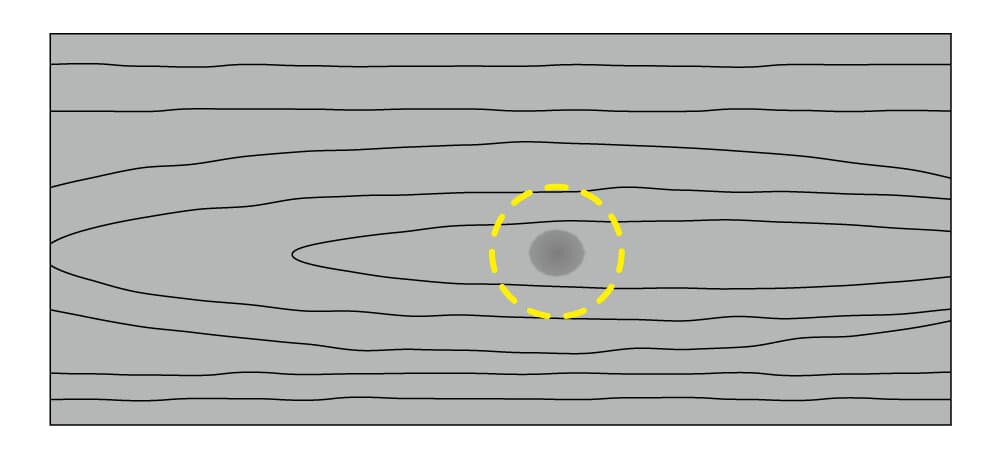

生き節

枝が生きたまま巻き込まれたため、他の部分と一体化している

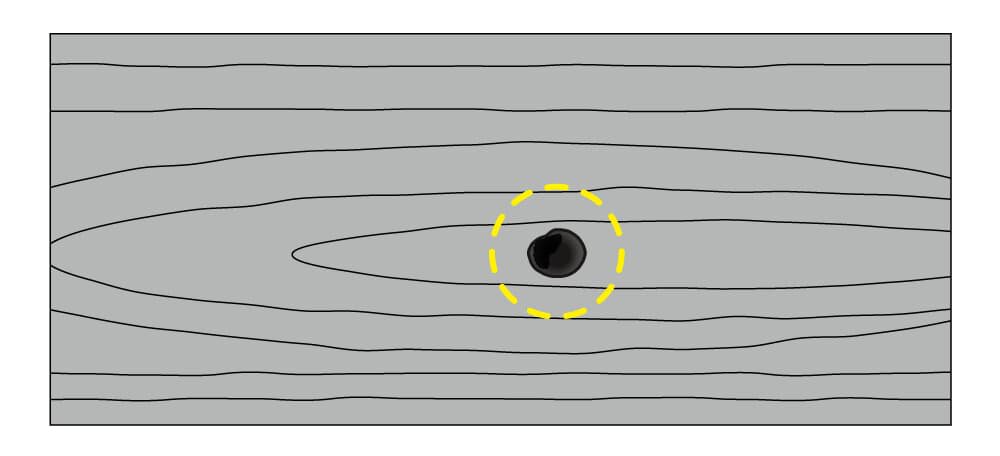

死に節

枝が枯れてしまっているため、黒ずんで他の部分と結合せず分離している

死に節の節部分だけが抜け落ちてしまっている場合は「抜け節(ぬけぶし)」といいます。

「死に節」は脆く、強く押すと節が抜け落ちでしまう事もあるので木材を買う際は選ばない方が◎

「生き節」は固いですが、抜け落ちて木材に穴が開いてしまう事はありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

一度にたくさんの事を書いてしまったので、分かりづらい部分もあったかもしれません・・。

今回は、無垢材を買う前や、無垢材を使ったDIYにチャレンジする前に知っておくと便利かも・・?という予備知識の部分をご紹介しました。記事がご参考になれば幸いです。

(いつか各部分をもう少し掘り下げて、動画なども交えた記事にできたらいいなと思っています!)

当サイトでは木工DIYに関する「これ知りたい!」や「これ見てみたい!」をいつでも大募集中です。

素朴な疑問からどこに聞けばよいかわからなかった事までなんでもお寄せください!

新着記事

-

ワンポイントでDIYを格上げ!メタル系ビスキャップを比べてみた

メタル系ビスキャップとは 金属素材の ビスキャップ のこと。木工DIYで苦心する「ビス頭隠し」を簡単にできるというビスキャップの特性はそのままに、金属の風合いが... -

【DIY入門カベ編】まず調べよう!自宅の壁は何の素材?

よくあるパターンの壁 木壁 石膏ボード壁 コンクリート壁 土壁(砂壁) よくある壁は大まかにこの種類。最近の新築戸建てやアパート・マンションでは「石膏ボード壁」... -

出来てますか?お家の地震対策。お手軽&強力なら「タックフィット」が便利!

タックフィットってなに? パンチがあるこちらの動画が分かりやすい「タックフィット」は、粘着力と振動吸収力のダブル効果が転倒防止に威力を発揮!ネジや釘なしで取り付... -

minneで手作り家具はじめました

この度わたしたちハピデコは「minne」に進出し、手作り家具の販売を開始しました!✨ shopトップはこんな感じ! できたてホヤホヤの新米ショップではありますが...